تيارات الإسلام السياسي: القطرية والأممية

هشام منوّر

مثّل انهيار نظام الخلافة وإلغاء المنظومة السياسية المرتبطة بها عام 1924م على يد رجالات العلمانية التركية «صدمة» قاسية لفكرة الأمة ووجدانها، بقدر ما تحول تالياً إلى «تحد» حقيقي فرض على الأمة ونخبها بمختلف أطيافهم مواجهته، وتقديم الحلول والاستجابات المتناسبة مع هول الحدث ومفصلية أهميته على المستوى التاريخي والسياسي والاجتماعي.

واضطرت الأمة، لأول مرة في تاريخها، لمواجهة حقيقة انهيار منظومتها السياسية بما كانت تمثله من وحدة، ولو رمزية أو شكلية، جامعة لشتاتها ومكوناتها الذاتية، وتحول «الإسلام» بوصفه عقيدة هذه الأمة ونسغها الحضاري، من مستوى القطعيات واللا مفكر فيه على صعيد الاعتراف بسيادته حاكميته لمختلف جوانب النشاط البشري، والالتقاء على مركزية دوره في صياغة حضارة الأمة وواقعها، إلى الزج به في قفص الاتهام وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمة من تقهقر وتراجع حضاري، وعده في أحسن الأحوال، مجرد مكون من مكونات الهوية الحضارية للأمة، وإن تابعنا في السياق ذاته، مجرد عامل من جملة العوامل التي «قد» يتبناها رواد النهضة والتقدم وتحضير مجتمعاتنا.

إذن، لقد كان انهيار الخلافة العثمانية عام 1924م والسعي إلى إيجاد نظام سياسي بديل يحقق الحد الأدنى من طموحات الأمة في التوحد والحفاظ على السيادة والحاكمية لشريعة الإسلام، السبب المباشر والأساسي لنشأة التيارات والحركات الإسلامية السياسية، أو ما أصبح يعرف بـ «تيارات الإسلام السياسي». وفي الوقت الذي كانت فيه ممارسة السياسة وشؤونها وتدابيرها أمراً دينياً ودنيوياً في الوقت نفسه، لا يشعر حياله المباشر لتلك الفعاليات بغربة الافتراق في المجال أو اغترابه عن المجال الديني، بحكم الاطمئنان إلى «الإجماع» المنعقد من قبل أبناء الأمة ونخبها على وحدانية المرجعية والتسليم لها «الإسلام»، فقد أصبحت الممارسة السياسية والأسبقيات الفكرية المشكلة لها شأناً منفصلاً عن الدين وشؤونه، وتم تدشين مرحلة جديدة تفارق فيها نخب الأمة الفكرية والثقافية، في معظمها، جمهور أبناء الأمة على صعيد الاتفاق على المرجعية العليا للأمة ومستقبلها، مما شكل المسوغ الموضوعي لنشوء تيارات وحركات سياسية سعت في منطلقاتها واستراتيجيتها المعلنة، في معظمها، إلى استعادة الدور السيادي والمرجعي للإسلام في الحياة السياسية، ومحاولة إعادة اللحمة بين النخب الثقافية والفكرية للأمة وسوادها الأعظم من جهة، وبين الجانب السياسي أو الممارسة السياسية والشأن الديني الذين تعايشا معاً عبر تاريخ الأمة، من جهة أخرى.

ليس المقصود هنا بيان الأهداف والمنطلقات السياسية لتلك الجماعات والتيارات والحركات السياسية الإسلامية، ولا الدفاع عنها، ولا حتى ممارسة النقد لمدى اقترابها أو ابتعادها في ممارستها السياسية من الالتزام بالغايات الأساسية لإنشائها، ولكن المراد هو مقاربة الإجابة على سؤال إشكالي يسبر تاريخ تلك التيارات والحركات وممارساتها، ويتساءل عن الأسباب الكامنة وراء «فشلها» في إنجاز ما نهضت لتحقيقه وحاولت تقديم الإجابة عنه، وهو استعادة وحدة الأمة في صورة أي شكل من أشكال الوحدة أو التضامن السياسي.

ربما يعتذر لتلك الحركات والأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي بسطوة العامل الخارجي وضغوطاته المتمثلة ابتداء بالاستعمار الحديث، واستنزاف طاقات الأمة، ومنها تلك الأحزاب والحركات، في رد العدوان وتحرير البلاد الإسلامية، وتالياً بوقوع معظم تلك البلدان بعد استقلالها تحت هيمنة أنظمة علمانية لم تقل ضراوة عن صانعها الغربي في محاربة طموحات جماهير الأمة من أجل استعادة الوحدة السياسية والسيادية للأمة.

والمدقق في التاريخ الحديث والمعاصر للأمة يلمس بوضوح حجم الاستنزاف الحاصل لمواجهة كل من الاستعمار والأنظمة السياسية القطرية الناشئة بعد جلاء الاستعمار، ومقدار التضحيات التي قدمتها الأمة، ولا تزال، في صراعها مع «الآخر» الغربي، والداخلي المرتبط في مصالحه معه.

بيد أن الخلل الذي شاب ممارسات الحركة الإسلامية على المستوى السياسي يتجسد في انسياقها حتى النهاية في اللعبة السياسية وفق ما يقرره «الآخر» من شروط وقوانين، والتزامها لموقف رد الفعل في معظم سلوكاتها وممارساتها، مما أفضى إلى ارتباك أدائها السياسي وفشلها عملياً في تحقيق غاياتها ومآربها.

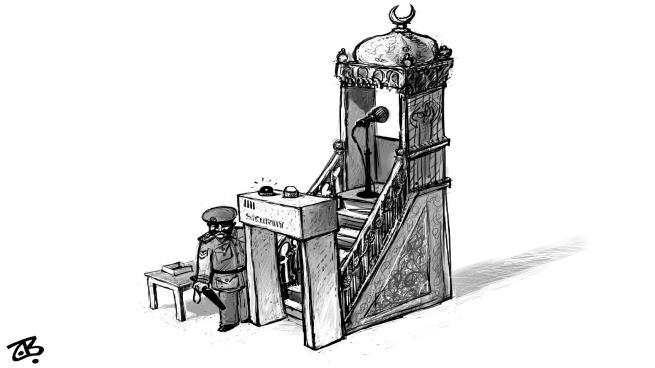

وتراوح رد فعل الحركة الإسلامية بشكل عام بين الانقياد لشروط الفخ القطري وإملاءاته الضيقة، في ظل رؤية مصلحية وآنية ضيقة ومحدودة، وبين التضحية بمفاهيم الواقعية والممارسة العملية للسياسة لصالح المناداة بأممية سياسية تتجاوز قطرية الحدود واصطناعها لجهة استفزاز جميع قوى الأمة واستثمارها من أجل تحقيق عالمية الدعوة وشموليتها، مع التخلي عن واقعية إنجاز وحدة سياسية واضحة المعالم تدريجياً وبشكل جزئي متتابع، بحيث يشكل دعماً عملياً للمشروع النهضوي والسياسي للأمة.

فالحركة الإسلامية، وبالذات في الأقطار العربية، لم تلبث أن تتشكل حتى تناسلت وتكاثرت في جميع البلدان العربية والإسلامية، ثم تطبعت بالظروف القطرية لكل بلد، وجعلت «تحور» من أهدافها ومبادئها حتى تتلاءم مع المناخ السياسي العام لكل قطر، إلى أن وصل بها الحد إلى أن تنسى الغاية الأساسية من وجودها ونشوئها، وتتكيف مع المزاج السياسي العام، مطالبة بمغانم وأهداف سياسية جزئية، شأنها في ذلك شأن بقية التيارات والحركات السياسية الأخرى، دون أن تغفل عن استثمار رصيدها لدى الشارع عندما يقتضي الأمر بطرح شعارات التأسيس والرؤية السياسية والتي يتم، في الغالب، تغييبها لصالح الأهداف السياسية المرحلية والجزئية ضمن كل قطر.

وبالمقابل، ومع توالي الإخفاق السياسي وتراكم العجز عن إنجاز المنطلقات والغايات السياسية المطروحة من قبل كل من الحركة الإسلامية والنظام الرسمي العربي وبقية التيارات الليبرالية واليسارية والقومية على حد سواء، دفعت تلك الحال جزءاً صغيراً نسبياً من جسم الحركة الإسلامية، وتحت ضغط القهر والعسف السياسي والاستبداد بصنع القرار وتنفيذه، إلى تبني ذلك «الجزء» خيار «الأممية»، في نزعة متعالية على شروط الواقع الموضوعية، وأضحى همّ تلك الحركات والتيارات «المتشددة» في معظمها، والمتبنية لخيار العنف أو المكرهة على اختياره، تحقيق «عالمية الإسلام» وإنجاز «توحيد العالم»، فيما ينهش الاقتسام والتجزئة والاقتتال جسم الأمة، ويفتّ من عضدها توالي الشروخ والتحزبات السياسية بين أبنائها. وكأن محاولة هذه الفئة بمثابة هروب من الواقع باتجاه المستقبل، وحل لمشاكله بالتغاضي عنها، وهو الأمر الذي يستلزم إعادة نظر ونقد عميق لفكر الحركات الإسلامية بجميع أجنحتها وتياراتها.

وفي ظني، أن حالة الاستقطاب التي تنازعت الحركة الإسلامية على الصعيد السياسي بين «نزعة قطرية» تنحصر مآربها في مقعد في برلمان، أو حق في الترشيح أو التصويت، أو اعتراف بحقها في التمثيل والممارسة السياسية، وبين «نزعة أممية» تروم نشر دعوة الإسلام وتوحيده تحت رايته ولو بالإكراه وممارسة العنف الفكري والسياسي والعسكري، إن حالة الاستقطاب هذه تحتاج إلى تحقيق مراجعة نقدية للتصور السياسي ومفردات الممارسة السياسية، بغية إيجاد قدر مقبول من التوازن الكفيل باستئناف الحركة الإسلامية لمشروعها، والإيفاء بما تعهدت تحقيقه لحظة نشوئها.

وهذا ما يتطلب بالإضافة إلى ما تقدم من مراجعات سياسية نظرية، تفعيل ذلك عملياً من خلال «التواطؤ» على قدر مشترك من الأهداف الكلية بين تيارات الحركة الإسلامية، والتي تأتي في مقدمتها الإجماع على استراتيجية نصرة القضية الفلسطينية ودعمها، بما تمثله من تحد عملي آني يفضي إلى تصحيح مسار الحركة الإسلامية وتعديله، ويعيد الأمور إلى نصابها، ففلسطين لا تزال تشكل بالنسبة لجميع أبناء الأمة الجرح النازف الذي يتطلب التداعي له بالسهر والحمى. وبالقدر الذي تقترب فيه رؤى الحركة الإسلامية ومشروعها من فلسطين، وتتفاعل مع متطلبات تحريرها ومواجهة الاحتلال الجاثم عليها، بقدر ما تكتسب الحركة الإسلامية شرعية في نظر جماهير الأمة، وتحقق ما عجزت عنه حتى الآن من الموازنة بين متطلبات الحيز المكاني القطرية وضغوطاتها، وبين أهدافها ومشروعها الكلي في النهوض بالأمة واستعادة سيادتها ووحدتها السياسية.