إضاءات حول مفهوم الأرثوذكسية

إضاءات حول مفهوم الأرثوذكسية

في تشكّل الأرثوذكسية الدينيّة

بقلم: رمضان بن رمضان

- الأرثوذكسية وتشكل المفهوم:

للأرثوذكسية معنيان الأول أصلي إيتيمولوجي ويعني الخطّ المستقيم أو الطريق المستقيم والصّحيح والثاني اصطلاحي حديث يعني التزّمت والانغلاق الذي يرفض كلّ ابتكار أو تجديد يخرج عن إطار المسلمات البديهيّة. وهذه المسلمات تشكّل جوهر العقلية الدوغمائيّة التي ترتبط بشّدة وبصرامة بمجموعة من المبادئ العقائدية وترفض بنفس الشّدة والصرامة مجموعة أخرى وتعتبرها لاغية لا معنى لها ولذلك فهي تدخل في دائرة الممنوع التفكير فيه أو المستحيل التفكير فيه وتتراكم بمرور الزمن والأجيال على هيئة لا مفكّر فيه من هذه المبادئ العقائدية التي يختص بها العقل الدوغماني(1) نذكر ما يلي في البداية نشير إلى أن الدوغمائيّة كما تظهر عند الأشخاص مستويات وبذلك تكون تشكيلة معرفيّة معيّنة دوغمائيّة بقدر ما تضع حاجزا كثيقا معتّما يفصل بين نظام الإيمان والعقائد ونظام اللاإيمان واللاعقائد ولتحقيق هذا الفصل هناك أربعة أساليب:

1- التشديد التكتيكي على أهميّة الخلافات الموجودة بين نظام الإيمان والعقائد ونظام اللاإيمان واللاعقائد.

2- التأكيد باستمرار على عدم صحّة المحاجّة التي تخلط بينهما.

3- إنكار الوقائع التي قد تظهر وتناقض هذه العقائد والإيمانات واحتقارها.

4- المقدرة على قبول تعايش التناقضات داخل نظام الإيمانات والعقائد بدون الإحساس بما يثيره ذلك من مشاكل.

كما تكون تشكيلة معرفيّة ما أكثر دوغمائيّة بقدر ما تقوّي من حدّة الخلاف والشقّة الواسعة بين نظام الإيمانات واللاإيمانات وهناك ثلاث طرق لتقوية الخلاف وتوسيع الشقّة هي:أولا الرفض المستمّر والدّائم لكلّ محاولة توفيق أو مصالحة بين النظامين المذكورين، ثانيا اليقين الموافق بخطأ نظام اللاإيمانات أو اللاعقائد المذكور ورفضه وعدم التمييز بينهما بل إنّ العقلية الدوغمائيّة ترميه كلّه ضمن كتلة واحدة في دائرة الخطأ، ثالثا اليقين الدّائم والمتزايد بأننا وحدنا نملك المعرفة الحقيقيّة. كما أنّ بنية معرفيّة ما تكون دوغمائيّة أكثر فأكثر كلما كان منظورها الزمني موجها بشدّة نحو نقطة بؤريّة أو محرقيّة: أي أن الحاضر محتقر باستمرار لصالح المبالغة بشأن الماضي (مفهوم العصر الذهبي) أو المستقبل (اليوطوبيا: لحظة المستقّبل البعيد الذي تتحقّق فيه الأحلام الورديّة) نلاحظ هنا تساوي الأرثوذكسية الدينيّة والأرثوذكسية الماركسية في هذه الخاصيّة مع اختلاف بسيط في توجه المنظور الزمني لكلّ منهما.

2- الأرثوذكسية في المجال الإسلامي:

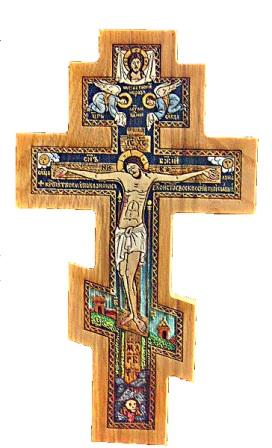

إنّ هذه المبادئ التي تحكم العقلية الدوغمائيّة تنطبق على الأرثوذكسيّة الدينيّة في المجال الإسلامي كما في المجال المسيحي أو اليهودي… ولقد أثّبت التاريخ الإسلامي أنّ الأرثوذكسية قد ساعدت على بلورة رؤية خاصة للدين تحوّلت إلى نظام منغلق من المفاهيم أستغل فيما بعد إيديولوجيا لتبرير السلطة وتثبت مشروعيتّها والأرثوذكسية في المجال الإسلامي أرثوذكسيات ثلاث كبرى هي سنيّة وشيعيّة وخارجيّة نسبة إلى الخوارج ولقد كانت كلّ واحدّة منها تدّعي امتلاكها للحقيقة وتتهمّ البقيّة بالكفر فأنقطع حبل التواصل بينها وأصبح الإقصاء والعنف عملتين متداولتين بينها وذلك رغم ما يجمعها وهو ما يسميّه محمّد أركون "بالنواة الصلبة"(2) للإسلام ويقصد بذلك المرجع المشترك لكلّ المسلمين أي النبي والقرآن هذا المرجع المتضمّن في الشهادة "أشهد أنّ لا الاه إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله" يضاف إليها الشعائر الخمسة التي يخضع لها كلّ المسلمين. فإذا كانت "النواة الصلبة" لهذه الأرثوذكسيات الثلاث واحدة فلماذا الاختلاف إذن؟ ولماذا يصبح الاحتكام للسيف هو السبيل الوحيد لإثبات الوجود والحفاظ على الذات والتميّز داخل مجال ثقافي اجتماعي يرفض المغايرة ويسعى إلى الانسجام جهد المستطاع؟ إن الإجابة على السؤال الثاني تكمن في طبيعة العقلية الدوغمائيّة التي لم تكن تسمح بالإختلاف وترى فيه خطرا يهدّدها فكانت تحاول طمسه والزجّ به في دائرة المستحيل التفكير فيه مستعملة في ذلك العنف بمختلف أشكاله بما في ذلك العنف المادي لأنّها تعتبره –أي الإختلاف- مدخلا للفتنة والفتنة أشدّ من القتل أمّا مصدر الاختلاف فيعود إلى تلك "النواة الصلبة" التي كانت مترجرجة ذات معاني منفتحة والذي يحدث هو أن تعمد الأرثوذكسية إلى تلك النواة فتستحوذ عليها وتعطيها معنى واحدا تحتكر باسمه الإسلام ومن هنا ندرك جيّدا أن الخروج على الأرثوذكسية لا يعني الخروج على الإسلام كما تحاول الأرثوذكسية أن توهمنا به. وهنا ينكشف الوجه الحقيقي للأرثوذكسية فإذا هي قراءة من ضمن قراءات "للنواة الصلبة" تظهرها الفئة المهيمنة اجتماعيا وسياسيا في شكل استملاك إيديولوجي للرسالة الأوليّة (القرآن والسنة) ويتضح بذلك الفرق بين الدين والإيديولوجيا.

3- وشائج بين الإيديولوجيا والأرثوذكسيّة:

إنّ الدين ظاهرة تخترق التاريخ والمجتمعات والثقافات وتتعداها بفضل خطاب ألسني وسيميائي مبنيّ على الرمز والمجاز وأسطرة حكايات التأسيس وذي خصوبة معنويّة لم تستنفد بعد على الرغم من مرور القرون العديدة من الشروح والتفاسير والقراءات في حين أن الإيديولوجيا الحديثة حسب التعريف الماركسي الشائع: "مجموعة من الأفكار والعقائد والنظريات الخاصة بفترة تاريخية أو بمجتمع معيّن أو بطبقة اجتماعية"(3) هي ذات طموحات ومزاعم علميّة ولكنّ شعاراتها ومفاهيمها سرعان ما تستنفد وتنكشف عن فقرها السيميائي والمعنوي إضافة إلى ما تفضي إليه من استبداد فكري وسياسي عند استحواذها على الدولة. يقول علي حرب:" وإذا كانت أحادية المعنى هي خداع على المستوى المعرفي فإن مآلها الاستبداد السياسي والاضطهاد الديني والإرهاب العقائدي أو الفكري كما يشهد على ذلك تاريخ الأديان والإيديولوجيات قديما وحديثا"(4) هكذا تلتقي الأرثوذكسيّة بالايديولوجيا في تكثيف الأسئلة المحرّمة وتغييبها بواسطة منهج يقوم على الإقصاء أحيانا والانتقاء أحيانا أخرى لبناء منظومة فكريّة خلاّبة بتماسكها ومتانتها وقد تلجأ الايديولوجيا للتراث لتصبّ فيه طموحاتها ومواقفها وتحاول أن تجبره على أن يقول ما تريد هي قوله وهنا تكمن هشاشة منهجها كما تستنجد به في معاركها الحاضرة ضدّ خصومها الإيديولوجيين الآخرين الذين قد يلجأون إلى العمليّة نفسها إنّ معظم البحوث والدراسات المتعلّقة بالتراث لم تنج من أثر الايديولوجيا وهذا ما يدفعنا منهجيا إلى اعتماد سبيل في البحوث والدراسات المتصلّة بالتراث خاصّة يقوم على علم التاريخ وعلوم الاجتماع واللسانيات وغيرها من مكتسبات العلوم الإنسانية الحديثة حتى نخلّص التراث من الأدلجة والأسطرة لأن ما وصلنا لم يكتب ببراءة كما نتصوّر فتاريخنا مليء بالمقموع والمطموس ولعلّ منهج فوكو مهمّ في هذا المجال فهو الذي أكّد على أهميّة البحث عن الحقيقة خارج المدوّنة أي خارج الخطاب الرسمي للإيديولوجيات بمختلف أصنافها. يقول مطاع صفدي متحدثا عن فوكو:" لقد دعا فوكو في الواقع إلى فكرة جعل الوثيقة نصبا لا لأنّه يريد لها أن تصمت عن كل كلام بل تصمت فحسب عن ذلك الكلام الذي يريد صاحب الوثيقة أن ينطقها به. إنّ إسكات الوثيقة عن كلامها المعهود يفتح الطّريق أمام تفجير كلّ ما صمت عنه هذا الكلام كلّ الهامشي والمنحرف والمهمل والمبعد والمبتعد من خطاب النص."(5) تلك هي إحدى المهام الملقاة على عاتق الفكر العربي الإسلامي ولعلها أوكدها.

الهوامش:

1- فيما يتعلق بالعقلية الدوغمائيّة يمكن الرجوع إلى مقدمة كتاب محمد أركون "الفكر الإسلامي قراءة علميّة" الصادر عن مركز الإنماء القومي المقدمة للدكتور هاشم صالح مترجم الكتاب وعنوانها "بين مفهوم الأرثوذكسية والعقليّة الدوغمائيّة" من ص5 إلى ص16.

2- انظر الفكر العربي المعاصر عدد 35 سنة 1985 –الإسلام إسلامات = حوار بين فيلسوفين محمد أركون، إيف لاكوست- أجرى الحوار إيف لا كوست، ترجمة هاشم صالح ص130.

3- انظر معجم روبار 1-Robert- مادة ايديولوجيا Idiologie ص 957.

4- علي حرب: قراءة ما لم يقرأ –نقد القراءة مجلّة الفكر العربي المعاصر عدد 60-61 ص51.

5- مطاع صفدي: خطاب التهاني مجلّة الفكر العربي المعاصر عدد60-61 ص7