الحضارة: كنتم خير أمة

بقلم: أحمد التلاوي*

في ظل عظيم التطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر في مختلف المجالات، وفي ظل عميق التحولات الراهنة في مجالات المعرفة المختلفة فيما اصطُلح على تسميته بـ"عصر ثورة المعلومات والاتصالات" باتت المعرفة قوةً لا يستهان بها، مع تحولها إلى شعار المرحلة الراهنة التي نعيشها، ورمزًا للثورة الصناعية الثالثة، وبعد الاستخدام المكثَّف للعمل ثم الآلة أصبح الآن الاستخدام المكثف للمعلومات هو الشعار السائد بين وداخل الأمم المتقدمة والمتحضرة.

وعندما نتحدث عن "الحضارة" ذاتها كمصطلح وكفكرة تتداعى إلى الذهن الكثير من المعاني والدلالات التي تتداخل مع بعضها البعض وتؤدي أيضًا إلى أن تتداخل "الحضارة"، على الأقل على مستوى المصطلح مع الكثير من المصطلحات والمعاني الأخرى المرتبطة بالنشاط البشري عبر التاريخ، مثل الثقافة والمجتمع والمعرفة لعدد من الأسباب، على رأسها أن مصطلح الحضارة ذاته هو مصطلح مرتبط بالبشر وحركتهم عبر الوقت والمكان، وأيًّا ما كان المصطلح أو المفهوم المرتبط بالإنسان كفرد أو كإنسانية أشمل وأعم منه فإن النسبية والتباين يلعبان دورَهما في هذا الشأن.

كذلك تتداخل مكونات مفهوم الحضارة مع بعض مكونات مفاهيم أخرى، فالتراكمية والتاريخ كمكونَين مهمَّين من مكونات الحضارة الإنسانية يتداخلان بشدة مع مصطلح الثقافة الذي يعتبر الأكثر ارتباطًا بقضية المعرفة والحضارة عبر التاريخ الإنساني.

الحضارة والمصطلح

يعرِّف الدكتور حسين مؤنس الحضارة على أنها: "هي ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواءٌ أكان المجهود المبذول للوصول إلى هذه الثمرة مقصودًا أم غير مقصود، وسواءٌ أكانت هذه الثمرة ماديةً أم معنويةً".

أما الأستاذ سلطان عثمان فيعرِّف الحضارة على أنها: "مجموع الأفكار والرؤى التي توجِّه الإنسان، تضاف إليها القيم السائدة، وأساليب وطرق التفكير لدى الإنسان، وهي سمةُ المجتمع، بما يحتويه من أفكار ومبادئ وعادات وتراثيات وطبيعة الحياة من الجهة النظرية والفكرية والعملية للدولة والمجتمع".

أما المؤرخ والباحث الإنجليزي الأشهر أرنولد توينبي فقد رأى مبدئيًّا أن مفهوم الحضارة بمعناها المتخصص مقتصرٌ على "وجهة نظر الإنسان عن الحياة"، أما بوجه عام فالحضارة "هي مجموع الأفكار والرؤى والقيم السائدة التي توجِّه الإنسان، والتي تترك بصماتها وتلقي بظلالها على المنظومة الذهنية وأساليب وطرق التفكير لدى الإنسان وعلى الدولة والمجتمع، وهي سمة المجتمع بما يحتويه من أفكار ومبادئ وعادات وتراثيات وطبيعة الحياة من الجهة النظرية والفكرية والعملية.. إلخ، فالحضارة هي عنوان كل أمة، ومقياس كل فرد وكل دولة، فالحضارة هي ما يحتويه الإنسان من ثقافة"، وترتبط الحضارة على هذا النحو- ولا سيما من جهة التعريف الذي وضعه الدكتور مؤنس- بعدد من المحددات، وهي:

1- التراكمية؛ حيث إن الحضارة هي ثمرة أي نتاج أكبر لجهود متعددة يتوصل عن طريقها الإنسان إلى عدد من المنجزات.

2- وعلى ذلك فالحضارة ترتبط بالزمن؛ لأن تحقيق هذه المنجزات- وبالتالي الوصول إلى المنتج الحضاري المميز- بحاجة إلى أزمنة طويلة لكي يتحقق ويكون فارقًا في تأثيره على المجتمع المحلي الذي أنجز هذه الثمرة أو على المجتمعات المجاورة والإنسانية بأسرها.

3- السمة الثالثة المرتبطة بالحضارة هي التمايز، أي أن الحضارات الإنسانية تتمايز فيما بينها في نوعية المنجز الذي تُحققه بحسب عدد من العوامل، من بينها طبيعة البيئة الجغرافية والمناخية والجنس البشري الذي طوَّر هذا المنجز الحضاري، ونوعية الانتماء الديني أو العقيدي القائم في المجتمع، كذلك تتمايز بحسب الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها هذه الحضارة وموضعها في سلَّم التطور الإنساني، وعلى ذلك تختلف الحضارات الإنسانية التي ظهرت في كنف الأنهار في مصر والعراق عن تلك التي ظهرت في أصقاع أوروبا، كذلك تتمايز الحضارات الإنسانية التي ظهرت على أيدي العرب عن تلك التي أقامها الساكسون والأنجلو- ساكسون أو الأجناس الصفراء في آسيا.

4- أيضًا تتمايز الحضارات التي ظهرت في التاريخ الإنساني السحيق عن تلك التي ظهرت في عصر ما بعد الثورة الصناعية؛ حيث تمايزت الأولى- على سبيل المثال- بالمنتج الفكري والتشريعي والفني والمعماري، أما الثانية فكان منتجها الحضاري ممثلاً بالأساس في أدوات التقنية والمخترعات العلمية الحديثة.

الحضارة والمكوِّن الحضاري

بخلاف المحددات سالفة الذكر فإن هناك عددًا من الأُطُر التي يرتبط بها المكوِّن الحضاري لأية أمة، التي عبَّرنا عنها في المحددات سالفة الذكر باسم "الجنس البشري"، وهذه الأُطُر التي تشكل السمت المميز لأية حضارة إنسانية عن غيرها، ومن أهم هذه الأطر:

1- الثقافة: تُعرف الثقافة اصطلاحًا على أنها المعرفة التي تؤخذ عن طريق الإخبار والتلقي والاستنباط، كالتاريخ واللغة والأدب والفلسفة والفنون من وجهة نظر خاصة عن الحياة؛ وطبقًا للباحث العربي الأستاذ سلطان عثمان فالثقافة لغةً هي الحذق والفهم.. أما بمعناها العام فهي مجرد المعرفة النظرية، فالثقافة هي الكل المركَّب الذي يتضمن المعارف والعقائد والفنون والأخلاق والقوانين والعادات، وعلى ذلك فهي شديدة الارتباط والتداخل مع مصطلح الحضارة ذاته وأحد أهم مكوناته؛ حيث إنها طبقًا لهذا الكلام فعلٌ تراكميٌّ يرتبط بالتاريخ وله جانبٌ معرفيٌّ، وإن كانت قضية المعرفة هنا أكثر التصاقًا بالثقافة عن قضية الحضارة.. كلاهما- أي الثقافة والمعرفة- مكونان أصيلان من مكونات الحضارة الإنسانية أيًّا كان مصدرها.

2- العقل: يُعتبر العقل أحد أهم مكونات الفعل الحضاري للإنسان، ويَعتبر الدكتور حسين مؤنس أن الخطوة الأولى للبشرية على طريق الحضارة الإنسانية هي نجاح المخ البشري في خلق العقل الذي كان الطريق الملكي للإنسان لكي يبتكر ويبدع ويراكم خبراته وتجاربه لتنشأ الثقافيات والحضارات، والعقل مرتبط بقدرة الإنسان على إدراك الأشياء وفهمها والربط بين الظواهر وبعضها البعض، سواءٌ أكانت ظواهرَ طبيعيةً أم إنسانيةً، وهو تعريف إجرائيٌّ مبسَّط ينطلق من التعريف اللغوي لكلمة (العقل) ذاتها وهو "القبض والسيطرة على الأشياء" وكذلك "عقل الشيء عقلاً: أي فهمه وأدركه" طبقًا لتعريفات معاجم عربية موثوقة مثل القاموس المحيط ولسان العرب وغيرها.

3- التقدم: نتيجة للطابع التراكمي للفعل الحضاري، فإنه مرتبط بالتقدم أو التطور، بمعنى أن السياق الطبيعي لأية حضارة إنسانية يعتمد على درجة تقدمها في المجالات الحضارية المختلفة، مثل التشريع والعلم والفن والعمارة.. إلخ.

4- الدين: لا يمكن وصف الإنسان بأنه متحضِّر إلا لو كان عاقلاً ويحمل في ذهنيته ميراثًا معرفيًّا وثقافيًّا طوَّره عمن سبقوه، فأخذ عنهم وأضاف إلى حضارته إبداعًا جديدًا، وفي هذا الصدد لا يمكن لعقل على قدر- أي قدر- من التطور ألا يصل إلى فكرة الإله الأوحد الذي خلق الأشياء ومن بينها الإنسان والأرض والكون.. إلخ؛ ولذلك ولدت فكرة الإله ثم التوحيد- أيًّا كان شكله- في كافة الحضارات الإنسانية؛ ولذلك كان من السهل جدًّا على الديانات السماوية الانتشار لتطابقها مع أولاً الفطرة الإنسانية وثانيًا مع تراث البشرية العقلي والحضاري القديم.

حضارة خير أمة

ولما كان للحضارة مجموعةٌ من السمات الرئيسة التي تتبدل بتبدل بعض العوامل التي أشرنا إليها ولمَّا كان لكل حضارة إنسانية مجموعةٌ من المقومات والمكونات، وعلى رأسها المكون الثقافي والمعرفي فإننا عندما نتحدث عن حضارة إسلامية وثقافة إسلامية فإننا هنا نقصد الحضارة والثقافة التي بُنيت على "العقيدة الإسلامية أو كانت أثرًا من آثارها أو اكتسبت طبيعتها وسماتها بموجبها".

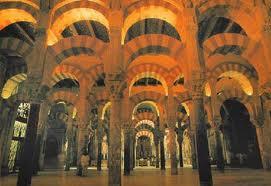

والحضارة الإسلامية حضارةٌ نموذجيةٌ شاملةٌ، استطاعت التلاقح مع الحضارات السابقة وإفادة الحضارات التي ظهرت بعدها عن طريق التواصل بالترجمة والتدارس وتبادل الأفكار والإبداعات والاختراعات.. إلخ، وكان الفضل يعود في ذلك أولاً للعلم الشرعي الذي ساعد الإنسان العربي على إعمال عقله ووضع أسس وقواعد دراسة الفقه والشريعة الإسلامية، فكانت نقطة الانطلاق المهمة أولاً للتفاعل مع الشعوب الحضارية التي دخلت الإسلام عن طريق الفتح، مثل مصر وبلاد فارس وشرق وجنوب أوروبا، أو عن طريق الدعوة، كما جرى في جنوب آسيا وشرقها في بلاد المغول والصين وغيرها، ثم بعد ذلك ثانيًا خلق المنجز الحضاري الإسلامي الخاص.

حيث بدأت حركةٌ واسعةٌ من الترجمة لعيون الإبداعات الغربية من الآداب والفلسفة والمنطق والعلوم الطبيعية، كالرياضيات والفيزياء والفلك؛ حيث تُرجمت مؤلفات أفلاطون وأرسطو وإقليدس وفيثاغورث وغيرهم الكثير، ثم ظهر العلماء العرب والمسلمون العظام الذين بزوا علماء أوروبا القديمة وأضافوا خطواتٍ واسعةً في مختلف مجالات المعرفة، وكانت شخصيات مثل عمر الخيام بمثابة "جامعات" على غزارة علومهم في مختلف المجالات الفلك والرياضيات والأدب والفلسفة.

وأجاد العرب والمسلمون في مجالات العلوم الطبيعية؛ حيث لا تزال خرائط ابن النفيس للجسم البشري محلَّ اهتمام من جانب علماء الطب والأحياء الغربيين، ولا تزال القواعد التي وضعها الخوارزمي في الرياضيات هي أساس علوم الحساب والجبر في العالم كله، فهو الذي ابتكر الرقم "صفر"، ووضع أسس وقواعد اللوغاريتمات التي هي النطق الغربي المتعثر لكلمة "الخوارزمي"، وفي علوم البصريات ظلت حسابات الحسن بن الهيثم هي أساس عمل مدارس فيزياء الضوء والهندسة الفراغية في أوروبا.

على مستوى آخر ظهرت الأمريكتان في خرائط وضعها الإدريسي صاحب "المسالك والممالك" قبل أن يكتشفها كريستوفر كولومبس وأمريجو فسبوتشي بمئات الأعوام، ولكننا في الفترة الحالية لا يمكننا الادعاء بأن العرب والمسلمين هم أصحاب حضارة؛ لأن الفعل التراكمي قد اختفى لدى الأمة في مختلف المجالات، وأصبح العرب والمسلمون غالبًا يعتمدون على النقل من الحضارات الأخرى الحالية بعيدًا عن الإبداع؛ مما يخالف الكثير من اشتراطات وسنن الحضارة الإنسانية كما وضعتها نواميس الخالق عزل وجل وقوانينه في الكون.

وفي هذا الصدد فإن العرب والمسلمين الآن بحاجة إلى حالة من النهضة الشاملة والإصلاح التي تخلق نظريةً عربيةً وإسلاميةً شاملةً حول سبل إخراج الأمة من أزمتها الحضارية الراهنة إلى إصلاح يأتي بحكم المستبد العادل الذي يجدد لهذه الأمة شبابَها، مع مراعاة إعادة خلقٍ لخطاب الإسلام الديني والثقافي بما يتواءم مع العصر الحالي وتحدياته ومتطلباته، وهو ما يطرح خطاب التحديث الذي هو في الأساس عبارةٌ عن تنامٍ مقصود ومبرمج للمعرفة التي تعيد تشكيل مفاهيم الإنسان وتحدياته في الطبيعة والمجتمع وغير ذلك باستمرار.

المصدر: بتصرف عن : إخوان أون لاين.